こんにちは!双子ママの ましの です。

ご訪問ありがとうございます。

双子は生活リズムを合わせた方がいいらしいけど…

2人同時に寝かしつけるポイントってあるのかな?

双子妊娠がわかると、双子との暮らしが想像つかなくて不安になりますよね。もちろん私もそうです。

私は特に、寝かしつけへの不安がありました。

夜泣きのひどい子になると1人でも大変なのに、2人とか無理ですよね。

「寝かしつけに困らない子に育てたいなぁ」と思い、妊娠中から寝かしつけに関する本を読んでいました。

本で読んだ方法を取り入れたからなのか、夜泣きや寝ぐずりに困ることはあまりなかったように思います。

そこで今回は、私が参考にした書籍と、私が取り入れた方法をご紹介したいと思います!

寝かしつけに悩んでいる双子ママさんに、何かご参考になることがあれば嬉しいです。

寝かしつけについて読んでおいて良かった本2冊

私が参考にした書籍は2冊です。

ひとつずつご紹介します。

参考書籍① 赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド

ひとつ目はこちらです。

「夜泣き専門保育士」である清水悦子先生の書籍です。

清水先生自身が娘さんの壮絶な夜泣きに悩んだことから、元医療従事者だったことを生かして医学的な論文などを徹底的に調べたとのこと。

試行錯誤を繰り返して、ついに生活リズムを主体とした夜泣き改善方法にたどり着きます。

これにより、半年悩まされた夜泣きが、たったの5日で改善されたそう。

「著者の実体験」+「医学的根拠」があり、かなり信憑性がありそう…!

ということで、私は妊娠中からこの本を熟読していました。

今はマンガもあるんですね。文章のみより分かりやすいと思うのでオススメです。

参考書籍② ママと赤ちゃんのぐっすり本

もう1冊はこちら。

「子どもの睡眠コンサルタント」である愛波文先生の書籍です。

愛波先生も自身の息子さんの夜泣きに悩んだことから、乳幼児の睡眠科学を勉強。

米国IMPI公認資格を日本人で初めて取得されています。

IMPIとは「子どもの健康的な睡眠習慣の確立を目的としたアメリカの機関」だそう。

むむ、なにやらすごそう…。こちらは産後に購読しました。

2冊の共通点を取り入れた

2冊を比べると、やはり同じことが書かれている点があります。

そこは重要視して取り入れていました。

でも我が家の生活スタイルに合わないこともあり、すべては行っていません。

それでも、寝かしつけや夜泣きで悩むことはあまりなかったので、効果はあったのではないかと思います。

もちろん、睡眠の質に個人差はあると思うので、すべての子供たちに効果があるかは分かりません。

それでも、知識を持っておいて、産後早いうちから意識しておいて良かったと感じました。

2冊を読んで私が重要だと感じたのは、大きく分けて以下の3つ。

- 体内時計を整える

- 睡眠環境を整える

- ねんねルーティーンをつくる

次の章から、私が書籍を参考に実践したことを紹介したいと思います。

ポイント① 体内時計を整える

産まれてすぐの赤ちゃんは昼夜の区別がありませんが、体内時計は生後1ヶ月頃から動き始めます。

「朝昼は明るくにぎやかに・夜は暗く静かに」という環境で毎日を過ごすことで、体内時計の時刻合わせができるようになっていきます。

そうすると、生後3〜4ヶ月頃には昼夜の区別がつくようになり、6ヶ月頃には睡眠リズムが作られるそうです。

つまり、「体内時計を整えることが夜の睡眠に繋がる」ということですね。

それでは、体内時計を整えるために行ったことを紹介していきます。

1.朝は早起きをして太陽の光を浴びる

赤ちゃんが寝ているうちに、ゆっくりと身支度をして朝食を取りたいところですが…

生活リズムを整えるには、赤ちゃんが朝起きる時間にかかっています。

なぜなら、「質のいい睡眠をつくるベースは、朝の日光浴から始まっている」からなんだそうです。

これに関わるのが睡眠ホルモンの「メラトニン」です。

メラトニンが夜間に分泌されることで人間は眠くなるのですが、このホルモンは体内で勝手に合成されません。

- メラトニンの分泌には、幸せホルモンの「セロトニン」が必要。

- セロトニンは「朝の15分程度の日光浴」で増やすことができる。

つまりメラトニンの分泌には、「朝はカーテンを開けて太陽の光を入れる」ことが重要となります。

これを繰り返すと、子どもは「日光を浴びる=起きる時間」だと認識できるようになるそうです。

書籍では7~8時には赤ちゃんを起こすように書いてあるので、我が家でも7時ころにはカーテンを開けて家の中を明るくするようにしていました。

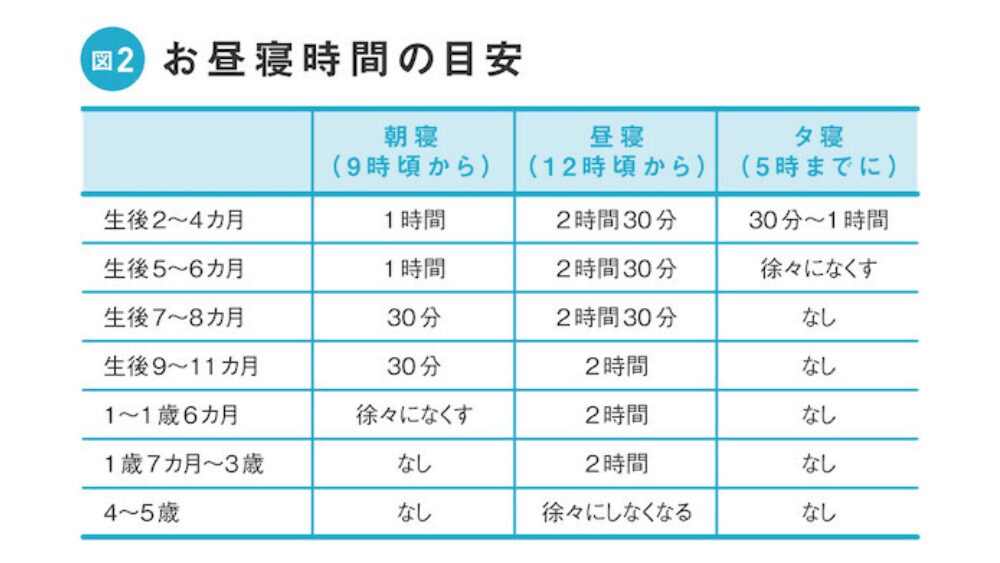

2.お昼寝は時間を調整する

前述したとおり、午前中の太陽の光は、夜に眠気を起こすメラトニンというホルモンの分泌を高めます。

なので、午前中に太陽光を浴びて活動的に過ごすことが、夜の睡眠に繋がるんです。

日中の活動量を増やすためには、お昼寝をしたいだけさせておいてはいけません。

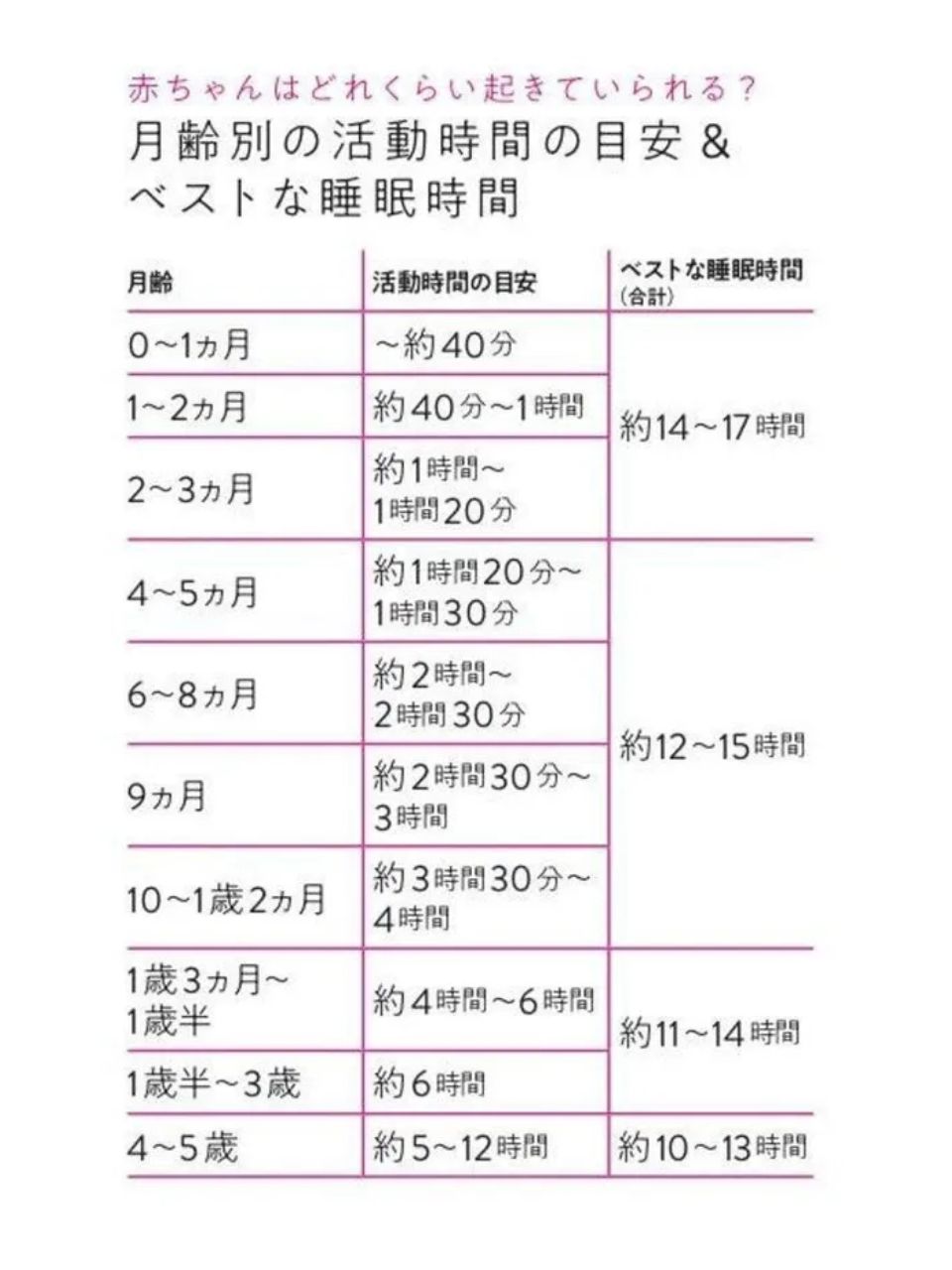

下図の時間くらいに調整が必要になります。

【お昼寝のポイント】

- 生後4ヶ月頃から、お昼寝の始まりの時間を決めてみる

- お昼寝は上図の時間くらい寝たら、赤ちゃんを起こす

- 夕方5時以降は、夜の睡眠にひびくのでなるべく寝かさない

赤ちゃんはずっと寝てるイメージだったので、「睡眠時間を管理する」というのは目からウロコでした。

なるべくこの昼寝時間になるようにしていましたが、せっかく寝てるのを起こすのがいつも本当にもったいなかったです。笑

「あと5分、私も寝かせて…!」と思ってました。

3.疲れすぎる前に寝かせる

以下の表は、愛波先生の書籍より引用しています。

月齢別の活動時間とは、「起き続けられる時間」のこと。

大人は朝から夜まで起きていられますが、子どもは起きていられる時間が短いんです。

この活動時間を超えると、「疲れすぎ」となる可能性が大きくなります。

疲れすぎると、ストレスホルモンと呼ばれる「コルチゾール」が過剰に分泌されてしまうんです。

そうなると、子どもは逆に興奮してしまい、ぐずりや夜泣きに繋がります。

つまり、「子どもが疲れすぎる前に寝かせる」ことが大事なポイントとなるようです。

ポイント② 睡眠環境を整える

1.寝室はなるべく真っ暗にする

子供は大人よりも光に敏感だそうです。

愛波先生の息子さんは、窓から入るほんの一筋の光に反応して早朝に目を覚ましていたんだとか。

なので、我が家も寝る時は部屋を真っ暗にするよう気をつけていました。

寝室の引き戸の隙間から、隣のリビングの明かりが漏れてしまうので、リビングも電気を消します。

双子が寝た後はくらーいリビングで過ごしていました。笑

夏は日が昇るのが早いので、寝室には遮光カーテンがオススメです。

朝7時頃にはカーテンを開けて明るくすると、双子も自然に目を覚ましていましたよ。

2.静かにしすぎない

赤ちゃんの中には、無音だとかえって不安を感じる子もいるようです。

なので、寝かしつけの際は「赤ちゃんがよく眠る音楽」みたいなのをyoutubeで流していました。

オルゴール・波の音・テレビの砂嵐の音など、色々な音を試しましたよ。

低月齢のお子様の寝かしつけには「ホワイトノイズ」に一定の効果があることがわかっています。ホワイトノイズはテレビの砂嵐のような「ザー」や「ゴー」という擦れるような音のこと。雨音や波の音などもホワイトノイズに入ります。これは一説にはお子様がお腹の中で聞いていたお母さんの血流の音に似ていると言われており、安心感が得られると考えられています。

お医者さんにききました! 寝かしつけテクニックが効く理由 | おこせん:岩塚製菓のお父さん・お母さんを応援するファンサイト (okosen.com)

夜中に赤ちゃんが起きた時のために、音楽は一晩中流しておきます。

寝かしつけの時と同じ環境がキープされていると、子どもは安心して再び自力で眠ってくれる確率が高くなるそうです。

また、「静かにして」という意味で使う「シィーッ、シィーッ」を耳元で言う、というのもよく使っていました。

この音は、ママの胎内で聞いていた音によく似ているため、安心して眠りやすくなると言われているそうです。

これらのおかげかは分かりませんが、うちの双子はあまり物音に敏感なタイプではありませんでした。

ポイント③ ねんねルーティーンをつくる

「入眠儀式」という言葉を聞いたことありますか?

これは就寝前に毎日行う習慣のこと、つまり「寝る前のルーティーン」ということですね。

毎晩繰り返して同じ行動をすることで、心とからだが自然に睡眠モードに切り替わり、スムーズに眠れるそうです。

毎日一貫して夜のルーティーンを繰返すことで、赤ちゃんに寝る時間が近づいていることを伝えることができます。夜のルーティーンが習慣づくと、寝つきやすくなるだけでなく、夜泣きや寝ぐずり対策にも効果的です。

【医師監修】赤ちゃんの寝かしつけ方のコツを月齢別に解説 (mynavi.jp)

我が家のねんねルーティーンは、「お風呂→授乳→歯磨き→絵本→就寝」という感じでした。

このねんねルーティーンにも注意すべきポイントがありますので、次からお話していきます。

1.寝る前はイチャイチャタイム

寝る準備を済ませたあとに、赤ちゃんとスキンシップをとる時間を設けます。

清水先生はこの時間を「イチャイチャタイム」と表現しています。

この習慣はママと赤ちゃんの絆を深め、日中の興奮を静める役割もあるそうです。

またこの時、明かりを薄暗くすることで、眠気を起こすメラトニンの分泌が促され、寝つきがよくなります。

【イチャイチャタイムの過ごし方のポイント】

- ママは声をワントーン低くして、優しくゆっくり話す。

- テレビ・パソコン・ケータイは厳禁。部屋は薄暗く。

- 家事・仕事は忘れ、しっかり子どもと向き合う。意識してスキンシップをたっぷり。

清水先生は「イチャイチャタイムは30分」と書かれていますが、スケジュールが押して時間が取れない日もありますよね。

愛波先生によると、時間の確保が難しい場合は10分でも5分でも良いそうです。

大切なのは、「量より質」なんですね。

私もここは意識して、遅くなってしまった日でも絵本だけは毎晩必ず読んでいました。

5歳になった今も、寝る前の絵本タイムは習慣化されています。

2.授乳しながら寝かせない

授乳しながら寝てくれれば、抱っこでゆらゆらする必要もなくラクですよね。

しかし、授乳しながら眠ることがルーティーンになってしまうと、「ママのおっぱい」と「眠り」が強く結びついてしまいます。

その結果、「ママのおっぱいがないと眠れない!」ということになりかねません。

なので夜の寝かしつけは、6ヶ月頃までは夫と一緒に1人ずつスリングで、その後は布団に置いて寝かせていました。

ただ、夜中は起きるのが辛く、一緒に寝ていた次女には添い乳をしてしまいました…(長女は夫がミルク)

「おっぱい=安眠グッズ」になってしまう、という理由から、清水先生は添い乳もオススメしていません。

なので生後4ヶ月頃までは、添い乳せず頑張っていたのですが…

一度やってしまうと、ラクすぎてやめられず。

その結果、確かに次女が起きる回数は少し増えたと思います。

それでも、自分が起き上がらなくてもいいというメリットの方が私にとっては大きかったので、添い乳は続けました。

添い乳については、こちらの記事でもお話ししています。

双子は寝る時間をなるべく合わせる

上記のことを取り入れつつ、私が最重要視していたのは「2人の寝る時間をなるべく合わせること」です。

双子育児では「2人の生活リズムを合わせること」が、ママの負担を減らすことに繋がります。

なのでお昼寝の時間が大体決まった頃から、2人をほぼ同時に寝かしつけるようにしていました。

寝る時間の短い朝寝や夕寝は、少しでも2人の入眠時間を合わせるためにバウンサーを多用していました。

1人はスリングで、もう1人はバウンサーを足で揺らして…とか。

疲れてるときは2人ともバウンサーで、両足で揺らして寝かせたことも。笑

少しでも寝てもらうことが目的なので、無理をせずなるべくラクな方法を選んでいました。

1番寝る時間が長い午後のお昼寝は、2人とも布団で寝かせていましたよ。

双子の生活リズムを合わせることの重要性は、こちらでもお話しています。

【まとめ】寝かしつけのポイントを押さえて、上手に眠るための習慣をつくろう

今回は、私が寝かしつけのために参考にした書籍と、そこから私が取り入れた方法についてお話させて頂きました。

- 子どもの体内時計を整えるためには、「早寝早起き」「日光を浴びる」「疲れすぎる前に寝かせてお昼寝の時間を調整する」ことが大切。

- 光や音を管理して、子どもが安心して寝ることができる睡眠環境を整える。

- ねんねルーティーンやスキンシップで子どもに安心感を与える。

- 双子は寝る時間を合わせて、ママの休む時間を確保する。

本に書いてあることをすべて行うのは難しいですよね。

できることから無理なく取り入れていけば良いと思います。

また取り入れなくても知識として知っておけば、ぐずる時や夜泣きをした時に冷静に原因を考えることができますね。

「なんで泣いているのか分からない」「どうしたら寝てくれるんだろう」という状態はとても辛いものです。

寝かしつけや夜泣きに悩んだ時には、今回ご紹介した2冊をぜひ手に取ってみてくださいね。

今回のお話は以上になります。

ここまでお付き合い頂きありがとうございました!